�����|(zh��)�Ļ��z�a(ch��n)�������錚�F�ľ���ؔ�������������w������ĸ�������һ�N�o���ҟo������Ěvʷӛ�����Ļ��}�j(lu��)�����S���F(xi��n)������İl(f��)չ�����y(t��ng)�ķ��z���з�ʽ���R���O��Σ�C(j��)���������ý�w�r���ҵ�����֮·�ǽ^�����(sh��)���z��Ҫ��Q�Ĺ�ͬ���}��������̽ӑ���zý�黯����·��������������W(xu��)“���z̽��”���`�꠆T��2023��7��14��ǰ�������a��Ļ�ˇ�g(sh��)�^�����L�a肼�ˇ�����Ԃ���������ώ����_չ���L�{(di��o)�У� ȡ�����ˌ����z���е����⡣

�������ԣ�“�㲻���t�E���h(yu��n)���h��蝄t��”����һ������߂�һ����ǰ�ᣬ���ó����(zh��n)�䡣���`꠵ijɆT���ώ���ָ��(d��o)�¶�����_���ϡ������h���e�OӑՓ���V���ռ��Y�ϣ��^�����������z��ý�黯��������һ�����˽⣬����֮�⌍�`�߀�Ѽ��˷��zý�黯���еČ����Լ���(d��ng)ǰ���ұ��o(h��)�����ߣ�ӑՓ�������l(f��)�������P(gu��n)“�����|(zh��)�Ļ��z�a(ch��n)ý�黯����”�{(di��o)�醖����M(j��n)һ���˽�Ⱥ�������z��ˇ���J(r��n)֪�̶��Լ����z���аl(f��)չ��r����(j��ng)�^ǰ�ڳ���Ĝ�(zh��n)�䣬�҂�Ҏ(gu��)���Ì��ؿ����·�������ز��L�ă�(n��i)�ݣ�ǰ�������a��Ļ�ˇ�g(sh��)�^�����L�a肼�ˇ���������������ώ���

���_(d��)�r�����ώ������v��һ���a肼�ˇ�ЌW(xu��)�n�̣�������ڵ���һ�����ĵؽ���ͬ�W(xu��)��?n��i)�����Y�ӡ������a����������ȡ��mȻ���ώ����a肼�ˇ�锵(sh��)����ă�(y��u)������ˣ�������Ȼƽ���ˣ�����ؿ��ÿһλ���R�a肵��ЌW(xu��)�W(xu��)����

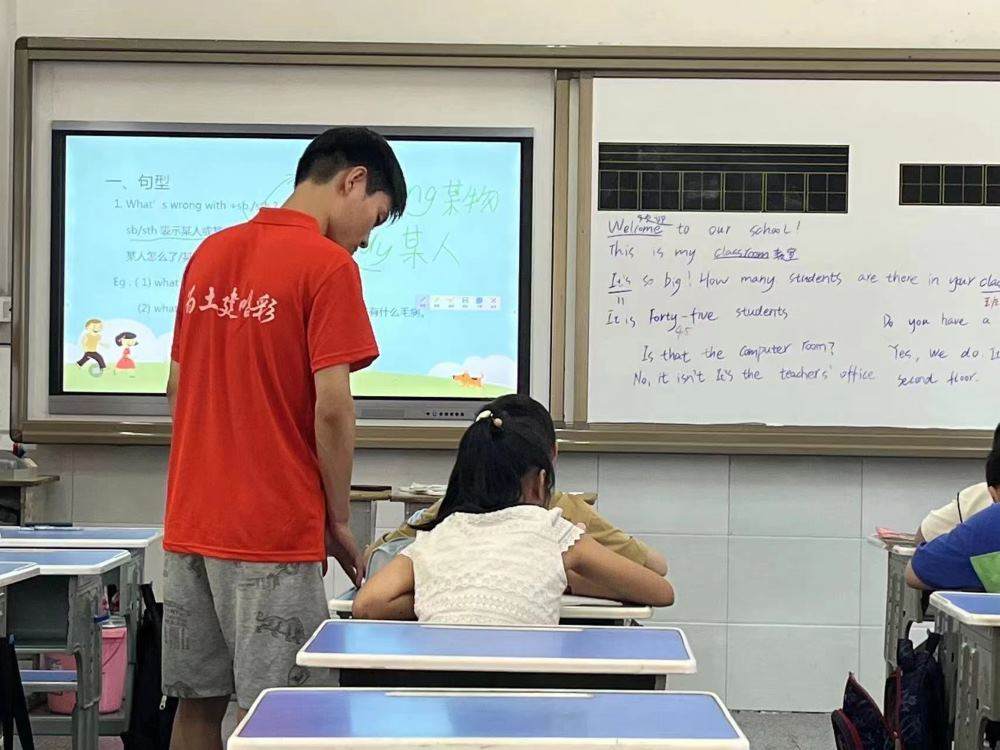

�D������ώ��v���ЌW(xu��)�n�̡�

���c����ώ��Ľ�Մ�У��҂�������˽��������a�ÿ�����E���a�������һ���dz������Ĺ�ˇ����ȫ�����ֹ���ɣ�ÿһ��������(x��)�̡��O���v����Ҫ��(j��ng)�^�۟���呴��U���Ƕ�����⡢ƴ�ӵ�ʮ�������������������

�����a肼�ˇ���������еģ�Ҳ���҇�Ψһ���a肼�ˇ���a�����ط����y(t��ng)���z�Ĵ�������l(f��)չ���������������Ќ����ڵġ������ǂ��y(t��ng)��ˇ�ͬF(xi��n)�������a(ch��n)֮�g��ì�ܣ��Ҳ�Փ�۟����Ƕ���U�̵�ʮ�������(y��n)��Ҫ�H�ĵ�һ���_�ģ�߶��Ծ͘O�䲻�ף�Ҫ�ڃ�(y��u)�|(zh��)“��ʯ”�ϰ������õijߴ��Լ�Ҫ�Ƕ�ĈD�Ρ��y�ӿ�ؐ�����Ԝ\�������ʽ�_菼y�����ε��ģ���Ì��I(y��)�̵���(x��)�¿̮���߀Ҫע�،Ӵκͼ�(x��)��(ji��)��

��(y��n)���Ղ��y(t��ng)�ֹ���������һ���a���Ʒ��Ҫ�ܶ��죬��ʹ������C(j��)�����a(ch��n)ҲҪ���M���������@���Ј������F(xi��n)���������a(ch��n)��Ҫ��a(ch��n)������Ȼ��ì�ܡ�Ȼ�������ώ�ָ����������ס�a肼�ˇ?y��n)ﱣ����������ѣ�������߀�Ǖ��x���ֹ�����a�������ÿһ����

��Σ����y(t��ng)�a肼�ˇ�����a(ch��n)���f����������Ƭ�^(q��)�������˹������������䎟�����u�u��ȥ���a肹�ˇҲ�S����������ȥ��׃�ô�������һ��������Ҳ�����������У��������a��Ļ������a肼�ˇ������J(r��n)ͬ����׃�õ������@������ֱ�Ӻ���������a肹�ˇ������ķ��z�Ļ������˲ŵĔ��ӣ��H�H��С���н�(j��ng)��(j��)�l(f��)չ�����P�Ȇ�һ���ֶκ��yʹ���z����������ȥ��

�挦���z���еķN�N����������̸��ܵ�����ý�w���Z���£��҂��������������(chu��ng)�·��z���е�;����

Ŀǰ��ý��h(hu��n)�������®������z�����_��ý�黯����Č��`·�������ìF(xi��n)�������������z�Ă�������������ý�wʹ���y(t��ng)�ķ��z���g�M(j��n)���Ļ����졣���y(t��ng)���Ļ����g�S���r���l(f��)չ��u�Μ��ښvʷ��(d��ng)�У����S��ý�黯�M(j��n)�̵����M(j��n)���@�Ný�黯��˼�SҲ���m(x��)�����Ļ����g�İl(f��)չ��(d��ng)�У��·��ڸ��V�҂����z�Ļ���(y��ng)��(d��ng)����һ�N��ʽ�������V韵Ă������أ��҂�Ҫ�_�ط��zý�黯�����·�����������������������ϬF(xi��n)������l(f��)չ��˼�S������z���`��

���磬ý�鼼�g(sh��)�l(f��)չ���M(j��n)���z��(sh��)����������(sh��)�ּ��g(sh��)���������@���r��������������������ڷ�ʽ���ڽ�(j��ng)�v���׃����y(t��ng)���z�ı��o(h��)��ʽ����⡣��ʹ���z�ܸ���“ԭ���B(t��i)”�ر��������Լo(j��)�Ƭ����������������ӽ����ķ�ʽӛ䛷��z���ڴ˴Ό��`�У��҂����c�ЌW(xu��)�W(xu��)����ͬ�^�����a肼o(j��)�Ƭ��

�D�錍�`꠆T�c�ЌW(xu��)�W(xu��)����ͬ�^���a肼o(j��)�Ƭ��

�D�錍�`꠆T�c�����ЌW(xu��)ͬ�W(xu��)��Ӱ��

�r�g��2023-08-06 ���ߣ����v�� ��Դ������������W(xu��)�����c���ΌW(xu��)Ժ ��x��

������`�ĵ����]

���°�̖�������Ϲ��I(y��)��W(xu��)�ѹ�Ӣ֧�̈F(tu��n)�߀�l(xi��ng)���������B�w���F(tu��n)꠳��l(f��)ǰ������ʡ�˲�������^(q��)���l(xi��ng)С�W(xu��)�_չ����ʮ���֧�̻�ӡ���̖��

2023��7��9�պ��Ϲ��I(y��)��W(xu��)��ľ���̌W(xu��)Ժ�������W(xu��)Ժ���ѹ�Ӣ֧�̈F(tu��n)��߀�l(xi��ng)���������B�w��������`�F(tu��n)ꠁ����˺���ʡ�˲�������^(q��)���l(xi��ng)����С

2023������죬�҅��c�ˡ����տ�������������`�F(tu��n)���R�����Ͽh��һ����W(xu��)У���������֧�̻�ӣ��@�Εr�g�Ľ�(j��ng)�v���ի@�H�࣬���ܵ���

���ϴ�W(xu��)���ǻ�Ӌ�����V����ɫ��ꠌ���(x��)���`��ӂ��˿��Y(ji��)��

�p������L(f��ng)���^���@�����죬���������У�������һ��ůů�Ļؑ����@����٣������Ҹ��Sɽ�|������W(xu��)���W(xu��)�����W(xu��)Ժ�����տ�������������`

��ٵ�������`����ѽ�(j��ng)�Y(ji��)���ˣ���������`�o�҂������ľ�Ӱ푅s�h(yu��n)�]�нY(ji��)������ʹ�҂��߳�У�@���߳��n�ã�����������������c���`��