賞風箏之美,悟工藝之韻

風箏,古時稱作紙鳶,最早可追溯到魯國大思想家墨子制作的第一只木鳶,距今已有兩千多年的歷史了,但真正開始興起是在明代。風箏寄托著人們的理想和愿望,與人們的生活息息相關,“兒童放學歸來早,忙趁東風放紙鳶”,“垂老始知安樂法,紙鳶竹馬伴兒嘻”,都是古時文人對風箏的描寫。風箏的造型所模仿的自然或社會事物、以及神話傳說等,那絢麗多彩的顏色,都是人們對興趣、理想的追求和對幸福祥瑞的祝愿。鳶飛藍天,更是人們對天空的好奇,是人們對飛翔的向往。

圖為精美的龍頭風箏。

學風箏之藝,贊工匠之魂

風箏有四藝,分別是扎、繪、糊、放,“扎”就是用竹子制作風箏的骨架,“繪”就是繪制出風箏的圖樣,“糊”就是將繪好的圖樣糊到骨架上,“放”就是將制作好的風箏放飛到天上去。真正傳統的濰坊風箏制作是十分復雜的,如龍頭,只骨架就需要一百七十多根竹條編扎,而那只栩栩如生的老鷹風箏,為達到顏色的逼真,要一遍遍上色,晾干,再上色,再晾干,重復多次,只繪畫就花費了四五天的時間。一只風箏的制作周期就長達七八天,這既考驗制作者的手藝,又考驗制作者的心性。由于材料和場地的限制,我們只體驗了“繪”這一步驟,繪制風箏就像畫國畫,看工作人員畫起來好似十分簡單迅速,而真正上手發現并不容易,要注意色彩的濃淡、顏色的均勻、下筆的輕重等。經過手忙腳亂的繪制過程,我們更加欽佩風箏制作者,驚嘆于他們高超的技藝。

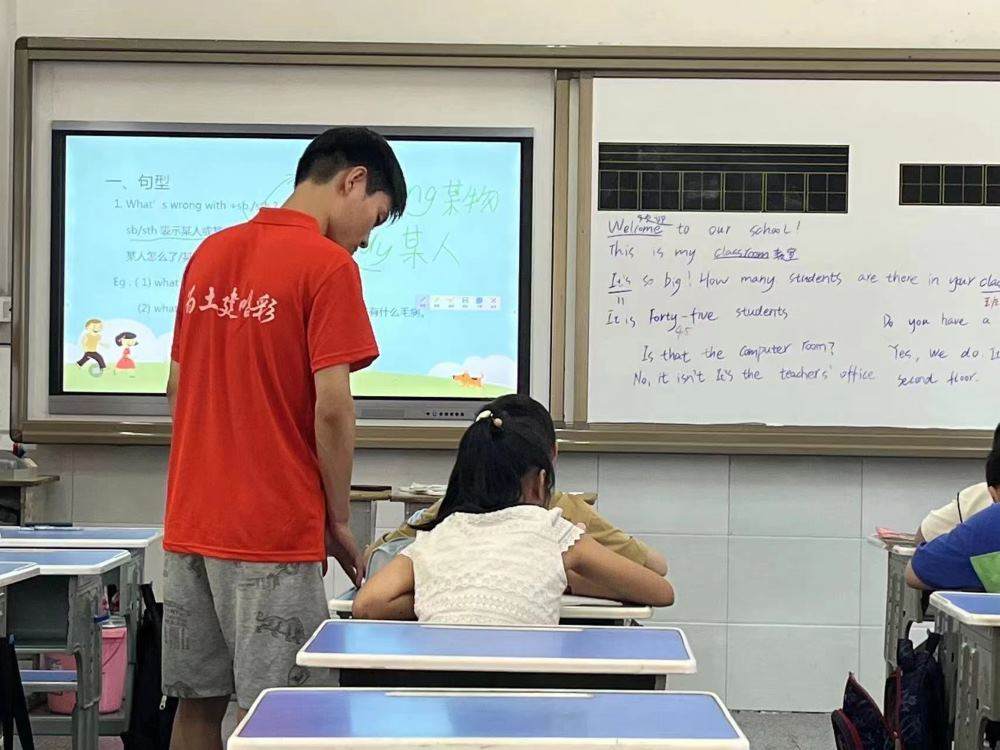

圖為實踐隊員體驗繪制風箏。

如今,風箏可以說是家喻戶曉,成為人們日常生活中非常普遍的玩具,但在平時所見所玩的風箏,大多是工業批量制作的,真正傳統風箏技藝其實少有人掌握,傳統風箏技藝傳承情況不容樂觀。傳統風箏技藝制作過程復雜,制作周期長且無法批量生產,加上工業制作的風箏產量大價格低,更能滿足人們的需求,因此傳統技藝制作的風箏漸漸退出市場,而傳統風箏失去了商品價值后,對于傳統風箏制作者的經濟也有很大沖擊,越來越少的人愿意頂著物質條件和前途的壓力去學習和繼承這門技藝。據劉先生說,如骨架繁復的龍頭,全濰坊會扎的不超過五人。而且想學的找不到途徑,想教的找不到徒弟,兩方信息不對等,這都是亟待解決的問題。

好在,當下發達的信息媒體為傳統風箏技藝的傳承提供了更多的出路和機遇,我認為,傳承人可以建立一些網絡平臺或電視節目,傳播風箏文化,提高知名度,讓真心想要傳承這門技藝的青年人可以找到途徑,讓想教和想學的人不再錯過,也可以通過電商平臺將傳統技藝制作的風箏售賣給真正熱愛藝術的人。

圖為實踐隊員采訪傳統風箏技藝傳承人劉志江先生。