凌東輝——從養路工到工藝大師的逆襲與堅守

采訪首站,凌東輝大師的《古田光芒》作品前圍滿了實踐團成員。這件以三彩凍石創作的圓雕,生動復刻古田會議會址,紅色紋理與石材天然色澤交融,再現 “思想建黨、政治建軍” 的歷史光芒。

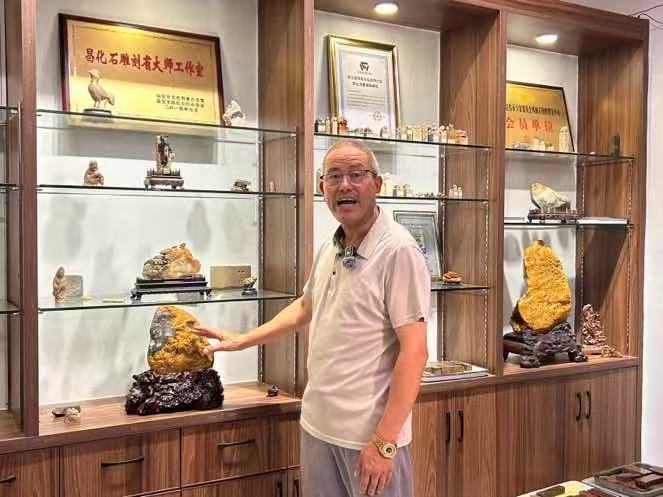

“當年拿著鋼鋸條磨成刻刀,在石頭上刮出第一個煙斗時,根本沒想過能走到今天。” 浙江省工藝美術大師、高級工藝美術師凌東輝的開場白帶著歲月的溫度。這位作品屢獲國家級、省級大獎近 60 項(含中國工藝美術精品博覽會金獎),個人獲評 “中國手工藝大師”“杭州市高層次 C 類人才” 的匠人,最初因養路工工作的艱辛,偶然被昌化雞血石礦的雕刻場景吸引,毅然放棄 “鐵飯碗” 轉行。

談及傳承困境,凌東輝直言兩大難題:一是資金壓力,優質石料價格高昂,年輕時常需借錢購料;二是創作風險,“昌化石內部藏雜質,刻到人物臉部突然出現‘花臉’,整件作品就廢了,只能靠經驗靈活調整設計”。他特別惋惜當下年輕人的浮躁:“老規矩講‘抱石對話’,可現在不少人下刀就想成功。”

對于創新,凌東輝態度務實:“跨界風險大,石料太貴賠不起,但配木底座、嘗試陶瓷工藝是小步探索。銷售必須變,實體店不行了,得靠直播、微拍賣文創小件,定價親民些才能活下去。” 他的處女作煙斗至今陳列案頭,既是初心的見證,也提醒著后輩:“耐心比技巧更重要。”

訪談尾聲,他將著作《石藝生輝》贈予實踐團,書中凝結著 “因材施藝、以石傳情” 的創作哲學:“希望年輕人從石藝史中汲取養分,讓傳統技藝在當代煥發新生。”

梅敏鋼——以熱愛抗低谷,以聚才謀長遠

“作品賣不出去時,確實懷疑過這行還能走多久。” 杭州市工藝美術大師、區級非遺傳承人梅敏鋼坦言,支撐他走過四十余年的,是對雞血石雕深入骨髓的熱愛。他強調,技藝傳承離不開 “三方合力”:政策宣傳支持、行業氛圍營造,以及對 “有想法、能堅持” 的年輕人的吸引力。

對比兩代學徒,梅敏鋼認為當代青年需在傳統根基上補課:“他們擅長創新,但對歷史文化挖掘不夠。比如刻歷史題材,得先懂典故,不然作品就沒魂。” 他期待年輕人能 “站在老手藝的肩膀上創新”,而非脫離傳統另起爐灶。

梅軍華——從 “三年無薪” 到 “數控賦能” 的時代之變

“90 年代拜師,自帶口糧干三年,一分錢沒有,現在年輕人誰能忍?” 杭州市工藝美術大師、區級非遺傳承人梅軍華的話道出傳承環境的劇變。他回憶起礦山歲月:“一塊廢料經錢高潮大師打磨賣了 50 塊,分我 20 塊,那是這輩子最激動的時刻。”如今,他主張傳承要 “向潮而生”:“不能總盯著高端收藏,得做年輕人喜歡的手鏈、手機鏈,用數控技術降低成本。” 他以毛主席等偉人曾收藏雞血石為例,強調既要敬畏歷史,也要 “讓石頭走進生活”。對年輕傳承者,他寄語:“低谷是暫時的,5000 年文化根脈在,總有發光那天。”

此次國石村之行,實踐團成員深刻感受到:從凌東輝的 “守藝如守心”,到梅敏鋼的 “聚才興藝”,再到梅軍華的 “順勢而為”,雞血石雕的傳承之路雖布滿挑戰,卻始終涌動著生生不息的力量。正如實踐團成員所言:“大師們的堅守與破局,本身就是最好的非遺教材。”

- 掃一掃 分享悅讀