育苗:扎根鄉土,培育希望之苗

走進柴莊村的育苗基地,一畦畦嫩綠的幼苗在溫暖的陽光下茁壯成長,散發著勃勃生機。基地負責人李大叔正忙著查看幼苗的生長情況,他滿臉笑意地介紹道:“咱這育苗基地可是村里的寶貝,已經有好些年頭了。一直以來,我們都是用老一輩傳下來的方法育苗,雖然沒什么高科技,但勝在經驗足、方法穩。每年春天,我們都會精心挑選種子,然后進行浸種、催芽,再小心翼翼地播撒到苗床里。這期間,要時刻注意溫度、濕度,稍有差池,幼苗就長不好。”實踐隊員觀察到,李大叔在談及育苗時,眼中滿是自豪與欣慰。傳統育苗方法雖不新潮,卻承載著幾代人的智慧,扎根鄉土,穩穩支撐起柴莊村的產業根基,這是對傳承與堅守最好的詮釋。

從李大叔的分享中我們理解到,傳統經驗是寶貴財富,立足鄉土實際,傳承先輩智慧,腳踏實地做好基礎工作,用質樸的方式培育幼苗,也能為產業發展筑牢根基,助力鄉村振興穩步前行。

圖為育苗場照片 冀欣冉供圖

圖為育苗場照片 冀欣冉供圖從育苗基地出來,實踐隊員來到了柴莊村的種植園區。一望無際的農田里,村民們正忙碌地勞作著,有的在澆水,有的在施肥,一片熱火朝天的景象。實踐隊員從種植大戶楊大姐那里得知,以前,村里的土地都是一家一戶零散種植,不成規模,效益也不好。后來,村里組織大家把土地流轉出來,集中起來搞規模種植。這樣一來,管理方便了,成本也降低了。

實踐隊員好奇地問:“楊大姐,規模種植后,大家的收入有明顯變化嗎?”楊大姐笑著說:“那變化可大了去了!以前單干的時候,一年到頭累死累活,收入也就那么點。現在規模種植,產量上去了,收入也翻了好幾番。而且,村里還會組織統一的技術培訓,教我們怎么種才能提高產量和品質。”在與楊大姐交流中,實踐隊員深切感受到規模種植給村民生活帶來的巨變。土地流轉整合后,生產效率大幅提升,村民收入顯著增加,這不僅是種植模式的轉變,更是柴莊村邁向富裕的關鍵一步。

圖為拍攝楊大姐種植幼苗 冀欣冉供圖

圖為拍攝楊大姐種植幼苗 冀欣冉供圖為進一步了解情況,實踐隊員們走進村子里,與當地的農戶們進行了交流。其中村民張奶奶從事農業技術指導工作多年,經驗豐富。她告訴實踐隊員:“培育農作物可是個精細活,一點都馬虎不得。從幼苗移栽到地里開始,就要時刻關注它們的生長情況,及時澆水、施肥、除草、防治病蟲害。我們一直遵循傳統的種植方式,盡量少用化肥和農藥,多用農家肥,這樣種出來的農產品綠色健康,口感也好。”

采訪張奶奶時,實踐隊員體會到她對農作物培育的用心。即便面臨病蟲害防治等難題,仍堅守傳統種植方式,秉持綠色健康理念,用耐心和經驗守護著柴莊村農產品的品質,為鄉村發展默默耕耘。從張奶奶的堅守中,實踐隊員明白了農業發展不能盲目追求高效速成,傳統綠色種植方式能守護農產品品質,贏得市場認可。堅持綠色發展理念,傳承精耕細作的傳統,才能實現農業的可持續發展,這是鄉村產業長遠繁榮的必由之路。

圖為采訪張奶奶 冀欣冉供圖

圖為采訪張奶奶 冀欣冉供圖柴莊村的農產品不僅種得好,賣得也很好。在村里的農產品交易市場,實踐隊員看到一輛輛貨車正在裝載剛采摘下來的蔬菜和水果,準備運往全國各地。從市場負責人趙大哥的熱情介紹中得知,村里的農產品銷售渠道很多,一方面,和周邊的農產品批發市場、超市建立了長期合作關系,定期供貨;另一方面,還組織村民到城里的農貿市場擺攤售賣。此外,隨著電商的興起,村民們也開始嘗試在網上銷售農產品,拓寬了銷售渠道,增加了農產品的銷量。”

與趙大哥交談,實踐隊員深切感受到他在農產品銷售工作中的智慧與擔當。面對市場的諸多挑戰,她帶領村民積極拓展多元銷售渠道,憑借著果敢與努力,為柴莊村農產品打開銷路,鋪就了村民的致富坦途。

圖為拍攝蔬菜瓜果運輸時的照片 冀欣冉供圖

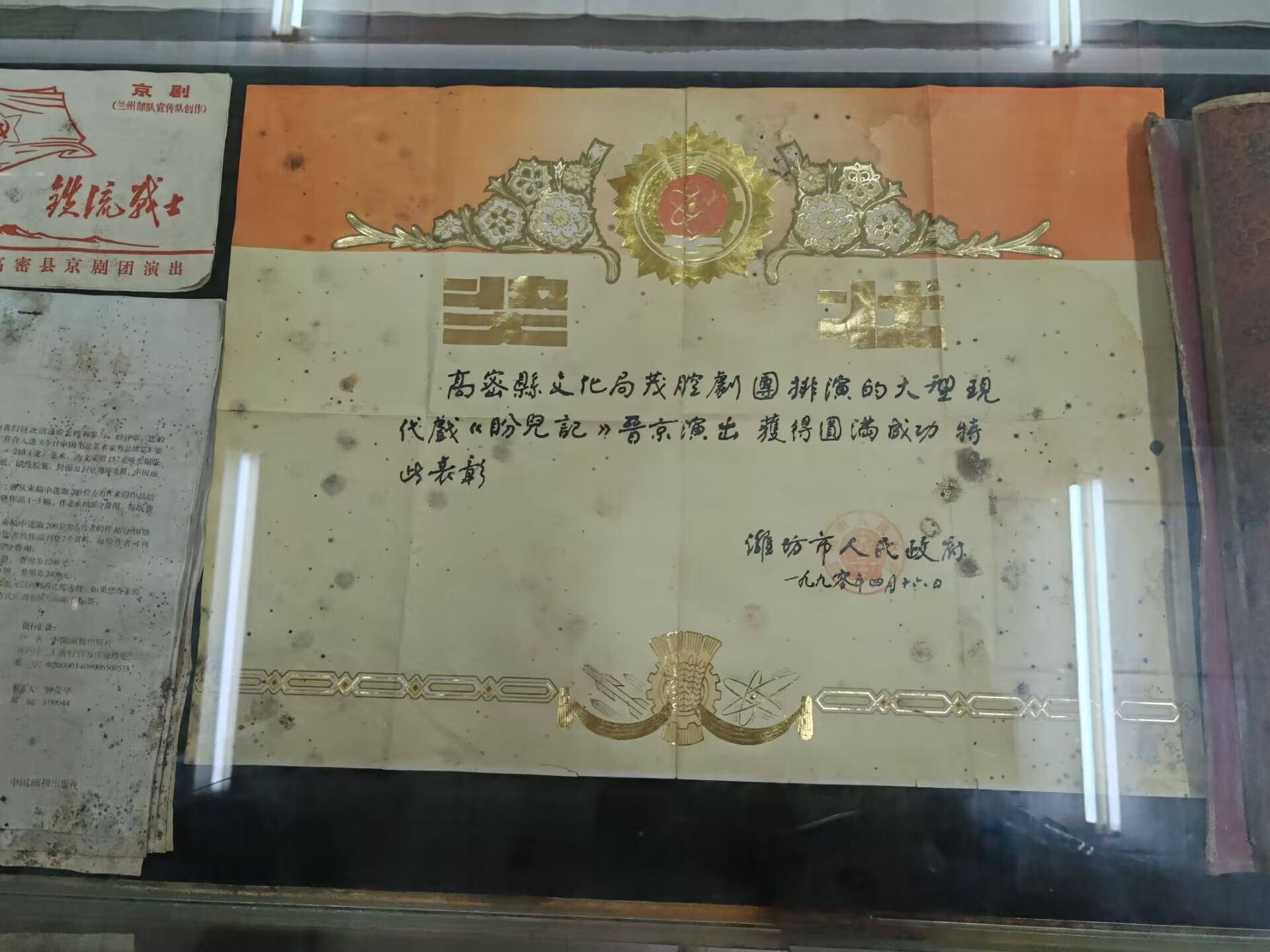

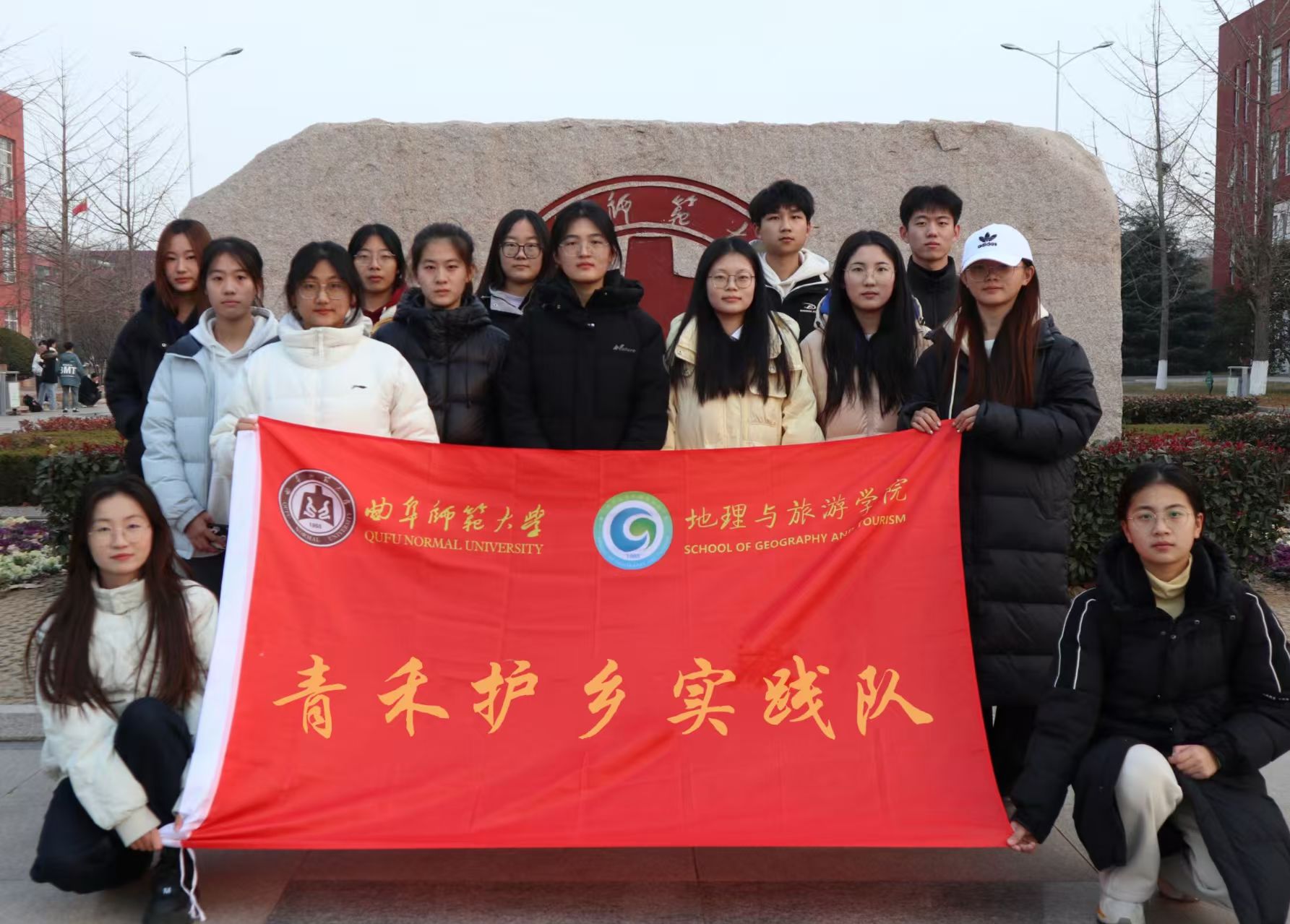

圖為曲阜師范大學“青禾護鄉”實踐隊合影。孫曉欣 供圖

圖為曲阜師范大學“青禾護鄉”實踐隊合影。孫曉欣 供圖(通訊員 冀欣冉)

- 掃一掃 分享悅讀