初識葛村榼子,感受非遺魅力

葛村榼子,又稱“餑餑榼子”,最早記載于《齊民要術》,是一種帶有花紋圖案的模具,用來印制面食,因產于青島市即墨區龍山街道辦事處葛村而得名,傳承至今已有600余年的歷史。模內花紋清晰,有荷葉、蓮蓬、金魚、桃子、元寶等多種圖案。隨著時代的發展,榼子的應用越來越廣泛,不僅春節的時候使用,其他節日也有專用的榼子,榼子面食制品早已滲透到人們的日常生活中的方方面面。

在許多青島人的廚房里,放置著一把把用報紙包裹好的榼子。逢年過節人們就會將它們拿出來,洗凈、擦干,放在面板旁邊,然后將揉好的面團填充其中,按壓結實,做出一個個如同雕刻品的小魚、元寶、壽桃等面食。對于葛村來說,雕刻榼子是一種久遠的手工藝術,它曾經是人們謀生的一種主要手段,也是一種帶有家族神秘色彩的絕活。時至今日,葛村仍然保持著雕刻榼子專業村的美名。

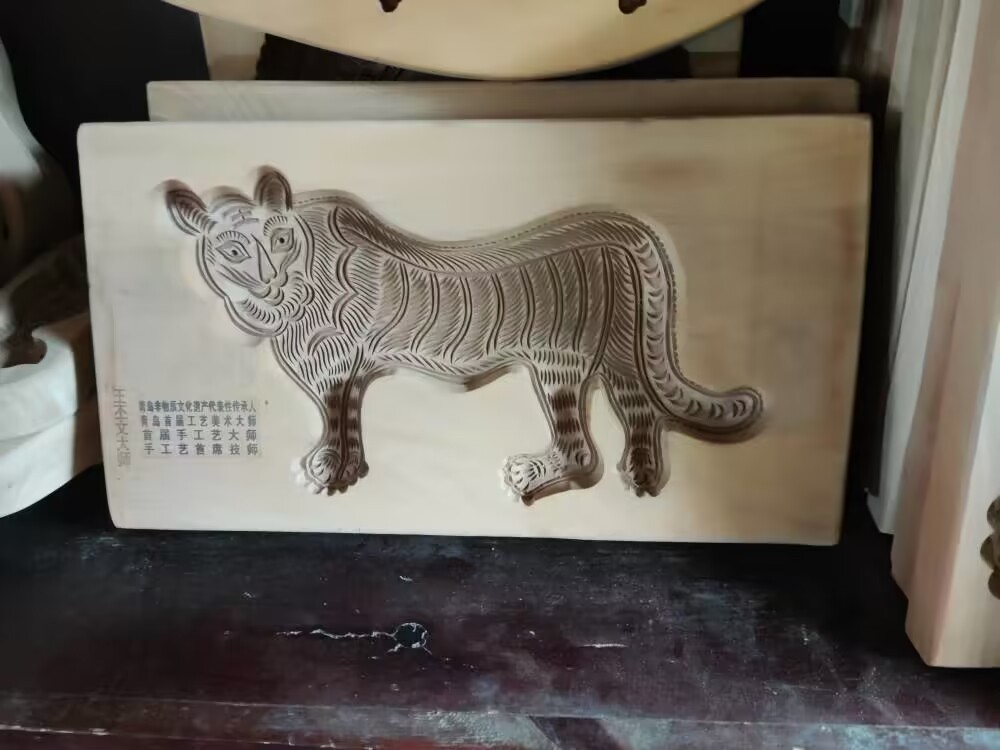

為感受葛村榼子的獨特魅力,探索其傳承的新思路,實踐隊員來到了即墨古城王丕文老師的工作室。一進門,實踐隊員們就被兩側陳列架上琳瑯滿目的榼子吸引,金魚、老虎形態各異,栩栩如生,不禁感嘆古代手藝人的智慧。

圖為王丕文師傅雕刻的老虎樣式榼子。 逄文匯 供圖

圖為王丕文師傅在向實踐隊員介紹雕刻技巧。 逄文匯 供圖

圖為王丕文師傅的工作臺。 逄文匯 供圖

了解榼子歷史,助力非遺傳承據王師傅所說,葛村榼子的歷史已經幾百年,怎樣將這門手藝傳承下去成了難題。黨的二十大報告提出,“加大文物和文化遺產保護力度,加強城鄉建設中歷史文化保護傳承”。堅持創造性轉化、創新性發展,深挖非物質文化遺產價值,找到傳統文化和現代生活的連接點,能夠在促進鄉村產業、人才、組織、生態、文化五大振興中發揮非遺服務當代、造福人民的作用。葛村榼子作為百年手工藝,發展至今已經不僅是一種工具,很多人都在收藏榼子,將其視為珍寶把玩。隨著新媒體的發展,可以推出系列特色體驗活動,讓年輕人了解葛村榼子,參與到葛村榼子的傳承與保護中來。另外可以大力發揮互聯網的作用,加大宣傳力度,同時將非遺文化與旅游體驗相結合,以更好地傳播非遺文化。

圖為王丕文師傅在雕刻。 逄文匯 供圖

一刀一刻走過百年,雕刻出歲月的記憶,雕刻出人們對美好生活的期許。在王家葛村,還有很多像王丕文師傅這樣的手藝人,他們潛心雕刻,將這門技藝傳承下去,守護著文化的靈魂。要想保護好非遺,保護好中華文明的根,就要講好非遺故事,將非遺傳承下去。(通訊員 逄文匯)