(實踐隊成員合影)

(實踐隊在杜徐岙村村口合影)

據相關材料記載,1944年夏,浙東敵后臨時行政委員會在陸埠杜徐創辦了浙東魯迅學院,后遷至梁弄讓賢鄉甘泉畈上岳殿,由文教處長黃源兼任院長,浙東魯迅學院的主要任務是為浙東根據地的黨、政、軍各部門培養基層干部。首期培訓教師200多名,為期3個月,培訓的內容和主題是抗日民族統一戰線和根據地文化教育建設的任務。學院創辦一年多時間,為根據地輸送了700余名具有政治素質和專業知識的文教干部和基層干部。同時,浙東區黨委在杜徐岙泥鑊里建立了浙東抗日根據地第一個印刷廠,印刷廠試印出了浙東抗日根據地第一份綜合性報紙———《浙東報》,并且還在這片土地上建立了槍械制造廠和電報站等重要場所。

(杜徐岙村新時代文明實踐站)

來到杜徐岙村后,村黨委書記唐忠義、村主任陳林軍、余姚市陸埠鎮新四軍研究會會員、余姚第五中學校長張炎芳老師為大家講述了浙東魯迅學院的歷史,讓實踐隊員更深一步了解這座鄉村背后的英雄故事。

隨后,在村主任陳林軍的帶領下,實踐隊員實地參觀了浙東抗日根據地的幾處舊址,在村民徐安興老人家中聽其講述時任浙東區委黨委書記譚啟龍、軍事部長何克希一同生活的故事。

(實踐隊員在座談會聽張老師講述紅色故事)

(徐安興爺爺回憶過往)

“鄉村振興,既要塑型,也要鑄魂,文化振興是根本。”每個村莊都有自己獨一無二的歷史與文化背景,每個村莊蘊含的文化都應得到重視并傳承下去。

實踐隊員在實踐中傾聽故事、了解歷史,不斷挖掘在魯迅學院背后、浙東抗日根據地之中所遺留的紅色精神與文化。實地參觀結束后,隊員們還會將收集到的歷史故事與《新浙東報》中關于魯迅學院的詳細內容進行歸納與整理,幫助杜徐岙村做好鄉村文化建設,以當代青年人和大學生的視角出發,用更加多元化的方式,將我們國家英雄的紅色精神傳承下去。

(實踐隊在電報站舊址合影)

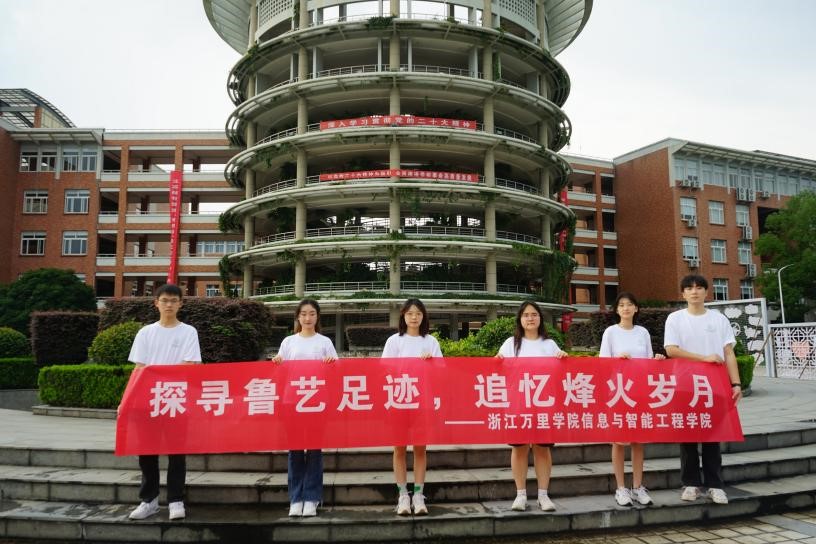

此外,為了進一步推動紅色資源和高校育人工作深度融合,更好地搭建傳承紅色文化、進行紅色教育的重要平臺,共同為響應鄉村振興做出努力。浙江萬里學院信息與智能工程學院與余姚市陸埠鎮杜徐岙村進一步深化合作,共建紅色文化教育實踐基地。雙方將通過共建紅色教育基地,全方位合作開展思政課建設,打造紅色教育“第二課堂”,構建全員全過程全方位育人格局,將立德樹人根本任務落實在傳承紅色基因,厚植家國情懷過程中,不斷增強青年學子責任感、使命感,努力成長為擔當強國建設、民族復興大任的時代新人。

(基地共建協議簽訂與合影留念)

把紅色文化根植于血脈中,將家國情懷融入自己的使命里。實踐活動告一段落,“‘甬’結同心,賡續紅色歷史”實踐隊的成員們立志在未來做一名有理想、有擔當、能吃苦、肯奮斗的新時代青年,銘記歷史,牢記使命,將新鮮活力的血液注入國家鄉村振興的事業之中。

文字:李婧萱

圖片:李婧萱