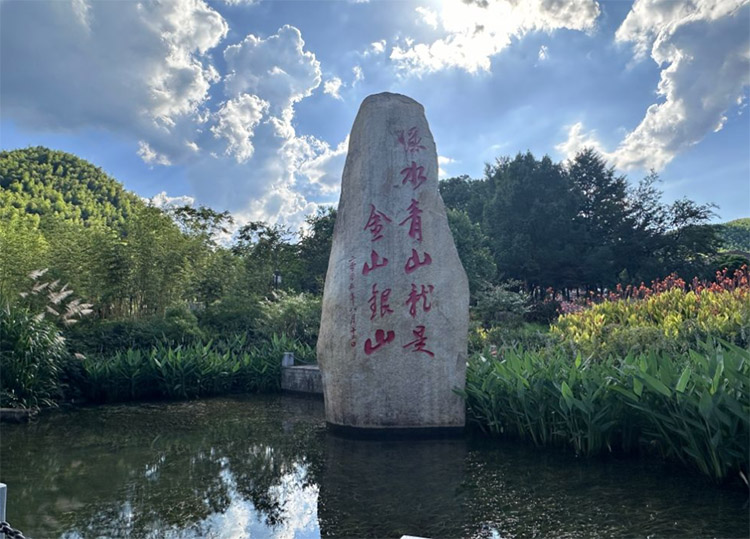

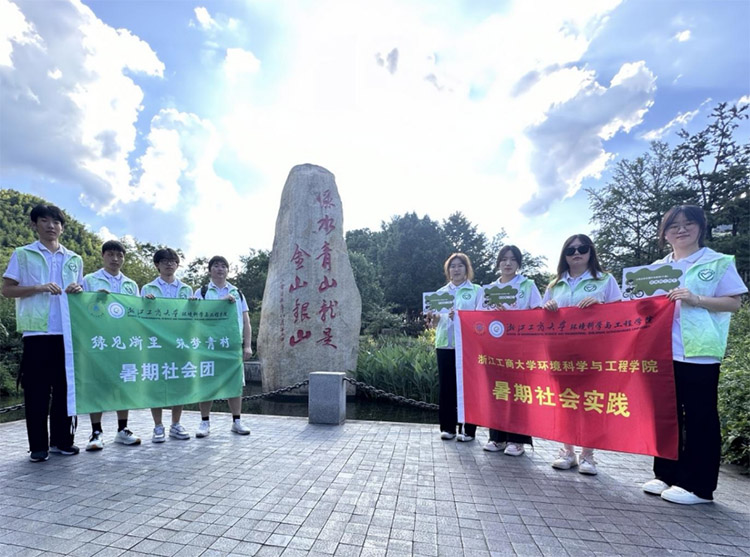

第一站:余村溪畔——從“傷疤”到“財富”的20年生態答卷

走進余村文化禮堂,墻上黑白色調的老照片與窗外層疊的翠竹民宿形成強烈時空對話:2005年前的礦山舊照里,炸山采石的轟鳴聲仿佛穿透相紙;如今的照片中,毛竹搖曳、溪澗潺潺,曾經的“首富村”用一場“壯士斷腕”的生態革命,換來了“賣風景”的新出路。

炸山的炮聲沉寂后,礦坑蓄水成碧,宛如鑲嵌山間的翡翠;碎石遍地的荒灘,如今紫薇盛放,化作游人如織的花海;曾經震耳欲聾的水泥廠,已蛻變為"兩山"理念的朝圣地。如今,當夜幕降臨,繁星下的帳篷亮起暖光,篝火旁的笑聲取代了昔日的爆破聲。那棵曾被礦灰覆蓋的古銀杏,如今新葉葳蕤,它的年輪里刻著最動人的轉型密碼——從靠山吃山的"石頭經濟",到點綠成金的"美麗經濟"。“原來‘綠水青山’不是口號,是能摸得著的‘錢袋子’。”團隊成員邊記錄邊感嘆,筆記本上密密麻麻記滿了村民轉產前后的收入對比:“炸山工月入800元,現在民宿也能月入過萬。”

第二站:紅船之畔——紅色基因里的生態密碼

從余村驅車向南,南湖紅船的漣漪尚未平復,團隊走進南湖革命紀念館。“開天辟地、敢為人先的首創精神”——序廳的鎏金大字下,一張1921年的《申報》影印件與余村2005年的關停礦山文件并列展出,歷史的呼應讓隊員們駐足良久。

這輪新生的太陽,正照亮鄉村振興的全新可能。在余村,我們看到了"兩山"理念最生動的詮釋:廢棄礦坑變身星空營地,傳統農居改造網紅民宿。作為數字原住民,我們想用區塊鏈溯源農產品,用VR技術還原古法技藝,讓綠水青山在云端綻放。當晨光灑在余村的竹海上,我們相信,這就是鄉村振興最美的模樣——既保留著土地的厚重,又躍動著青春的脈搏。讓我們以紅船精神為帆,用創新思維作槳,在這片希望的田野上,書寫屬于Z世代的綠色傳奇!

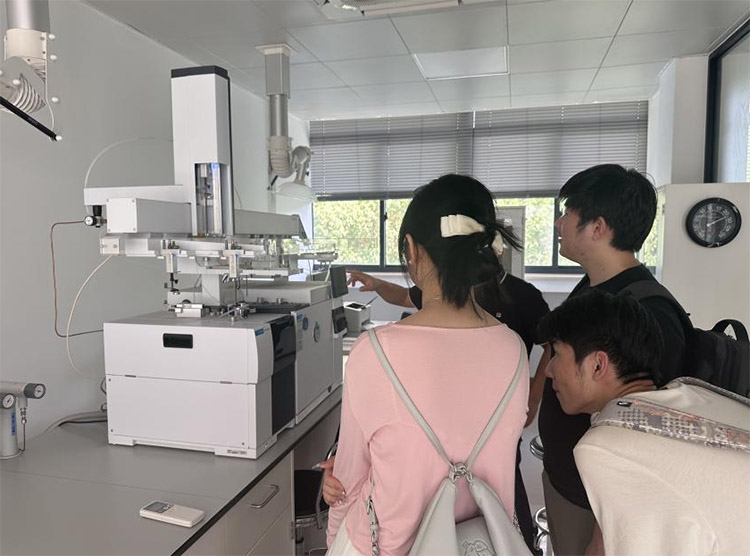

第三站:實驗室與河岸——科技為筆寫就“鄉土方程式”

如果說余村的故事是“看得見的改變”,那么烏象壩公園與嘉源水質實驗室的實踐,則揭開了“看不見的守護”。

在烏象壩生態公園,團隊成員手持多參數水質檢測儀,正與十年前的監測數據“對話”:“pH值從7.2升到7.8,濁度從35NTU降到5NTU,公園植被覆蓋率增加了40%!”數據屏上的跳動的數字,讓隊員們直觀感受到“生態修復”的力量——曾經的劣Ⅴ類河道,如今穩定在Ⅱ類水質,成了許多鳥類的棲息地。

實驗室外的智慧水網控制中心,大屏上跳動著附近流域的實時數據:水位、流速、污染物濃度……“這就是‘兩山’理念的科技注腳——既要守得住綠水青山,更要用創新讓它‘活’起來。”

青春與青山的雙向奔赴:當00后接棒“兩山”故事

離村那日,余村“兩山”石碑前,一位老黨員拉著隊員的手說:“我們這代人用20年把荒山變青山,接下來的‘青山變金山’,就看你們年輕人的了。”

這句話像一顆種子,在隊員們心里生根。實踐結束時,團隊不僅整理出《余村生態價值轉化白皮書》,還拍攝了“00后眼中的鄉村振興”短視頻——鏡頭里有村口大伯用溪水煮茶的笑臉,有烏象壩公園的“生態盲盒”,還有實驗室里“00后+工程師”的跨代對話。

“守住鄉土印記,不是把鄉村鎖在回憶里,而是用我們的眼睛發現價值,用科學的手點亮未來。”小張說,“當我們用檢測儀丈量溪水的清澈,用短視頻傳播鄉村的故事,‘兩山’理念便在代際接力中,生出更蓬勃的枝椏。”

- 掃一掃 分享悅讀