在決定參與支教之前,我對支教的理解僅僅停留在書本和網絡上的描述中:一群志愿者,帶著滿腔的熱情和簡單的行李,走進偏遠的山區或鄉村,為那里的孩子們帶去知識的光芒。那時的我,心中充滿了對未知世界的好奇與向往,渴望通過自己的努力,為那些渴望知識的眼睛點亮一盞燈。然而到了那里之后我才發現這雖然很累,但是很有成就感。

我們參觀了許多地方,我印象最深刻的就是臨沂市華東烈士陵園,剛到門口可看到眼前并立4根朱漆明柱,橫枋彩繪,藍色斗拱疏密其間,頂覆黃色玻璃瓦。大門上中紅色橫額題"華東革命烈士陵園",系著名書法家舒同手書。大門兩側,紅墻灰瓦,古樸典雅。門前左為廣場,右為桐樹林,中一弧形單孔石橋跨青龍河與陵園前街相通,具有恢弘的氣勢。

華東革命烈士陵園

華東革命烈士陵園我們一起進去,往前走一段就能看到位于陵園中心的革命烈士紀念塔,上面還有一些別人送上的花環,以表對烈士們的緬懷。然后還有一座革命位于烈士塔北100米處的烈士紀念堂,里面陳例著王麓水、趙鋪、劉炎、張元壽4位烈士的半身石質浮雕像。堂內東西兩面正中陳著著兩塊巨在的聯碑,直通堂頂,碑上鐫刻著62576位烈士的英名。然后在其中我們還進行了關于當地群眾對革命文物保護的問卷調查。聆聽了許多人們講述的關于當地的紅色文化故事,緬懷老一輩的革命先烈們。還有位于紀念堂西側的烈士事跡陳列館,館內通過大量文字、圖片、文物等資料,系統介紹了羅炳輝、趙鋪、陳若克及國際共產主義戰士漢斯·希伯等32位烈士的生平事跡,讓我們充滿了敬畏與欽佩之情。陵園內東西兩側,還建有羅炳輝、王麓水、漢斯·希伯、 張元壽、劉炎、常恩多及陳明、辛銳夫婦8位革命烈士的7座風格別異的烈士墓,又立有羅炳輝遺像亭1座,充滿了歷史的氣息。

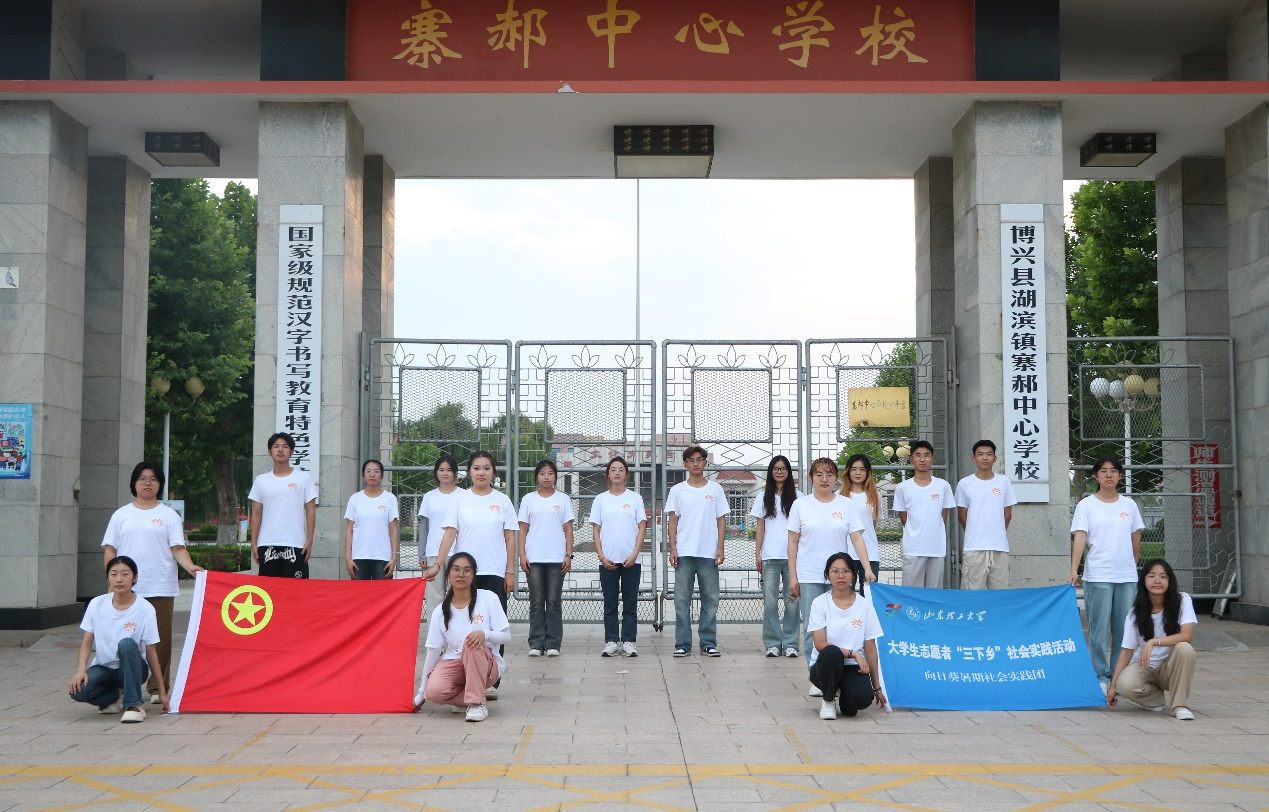

剛到學校時

之后在寨郝中心學校與孩子們的相處,在上體育課時,從一開始的和學姐一起教孩子們原地踏步走和齊步走到我單獨帶著孩子們訓練,雖然孩子們非常好動,經常嬉戲打鬧,不過訓練起來還是比較聽話的。久而久之也跟他們逐漸熟悉起來,也認識了一些可愛活潑的小朋友。

給孩子們上課

給孩子們上課隨后我也在音樂課充當過助教的角色,聆聽著孩子們無憂無慮的童聲,有時也拿著相機記錄下大家一起教課的畫面和快樂玩耍的畫面,非常具有回憶意義。在這段歷程中,我也認識了許多有趣的人,與大家相處給我帶來了歡樂也讓我學到了一些東西,我們也一起拍攝了一些有趣的小視頻。在條件簡陋的住宿環境中,還記得我們晚上一起在大廳中唱歌的快樂時光,那時候每個人臉上的笑容都是如此真摯與快樂。還記得當時唱的稻香,現在想來也充滿了回憶與溫馨感。

在實踐結束的最后一天,我們一起和孩子們拍了個合照,那天,陽光灑落在我們每個人的身上,我們每個人的嘴角都噙著一抹微笑,眼里都充滿著一些對孩子的不舍以及將要回到家的快樂。

臨走時的分別

臨走時的分別總之,這次暑期支教活動不僅是一次難忘的經歷與體驗,更是一次心靈的洗禮與升華。它讓我更加深刻地理解了教育的真諦與價值所在;也讓我更加堅定了自己的人生方向與追求。我相信在未來的日子里我會帶著這份寶貴的經歷與感悟繼續前行在人生的道路上不斷追求卓越與完美。

- 掃一掃 分享悅讀