初到嵐山,這座海濱小城的獨特韻味便深深吸引了我。這里的每一寸土地、每一片海浪似乎都在訴說著古老而動人的故事。我們的實踐活動在充滿期待與熱情中拉開帷幕。

在前期準備階段,團隊成員們齊心協力,分工合作。有的同學負責收集整理嵐山的歷史文化資料,深入了解當地的風土人情;有的同學積極與當地的文化機構、社區取得聯系,為實地調研搭建溝通的橋梁;還有的同學精心設計調查問卷和訪談提綱,力求全面準確地獲取關于嵐山方言的第一手資料。我主要參與了資料收集的工作,在浩如煙海的文獻中探尋嵐山方言的歷史淵源,這讓我對即將展開的實地調研充滿了期待。

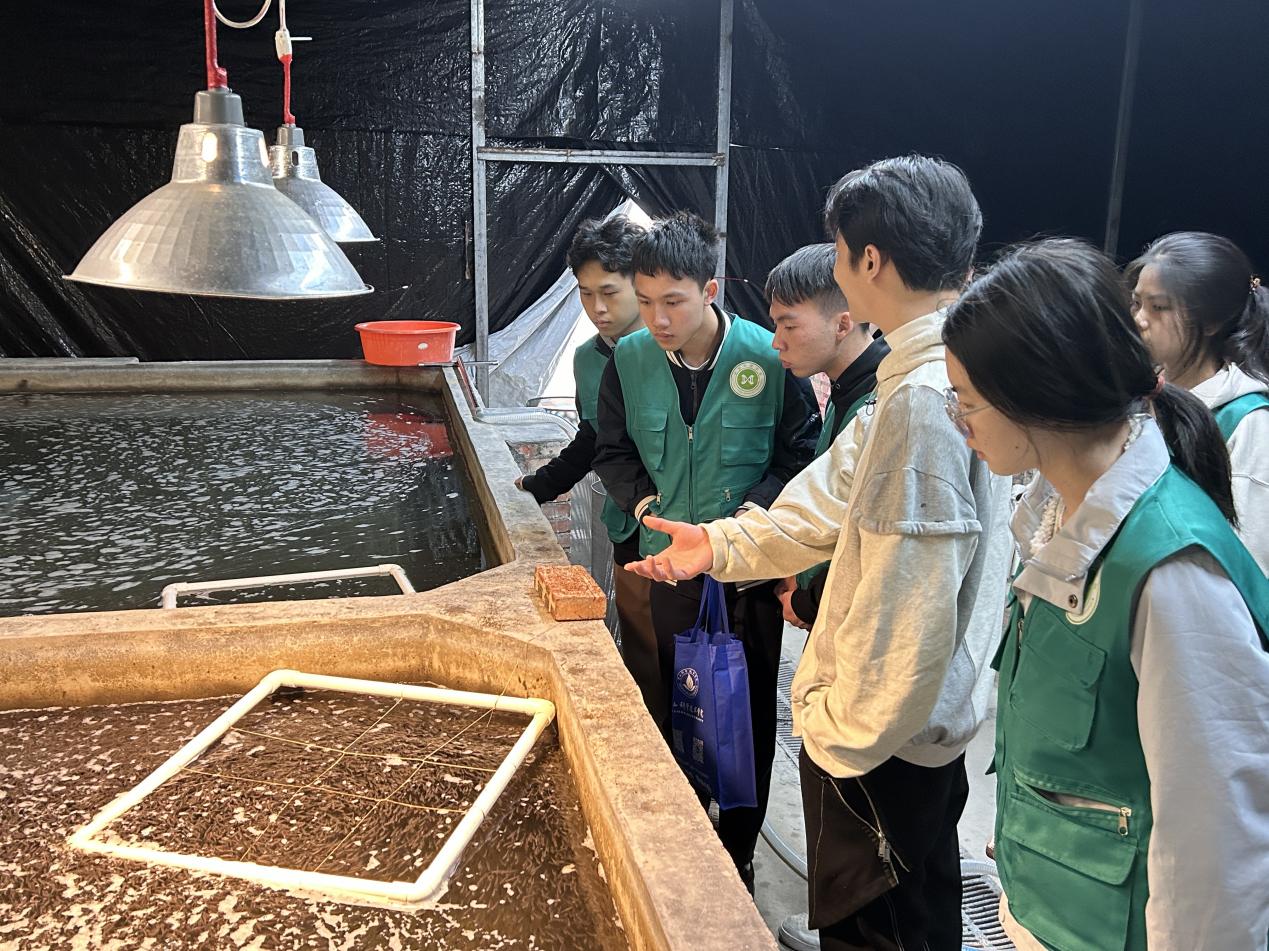

1月13日至19日,我們開啟了實地考察與訪談之旅。我們穿梭在嵐山的大街小巷,走訪嵐山漁港、趕海園、風帆廣場等標志性地點。在漁港,海風裹挾著漁民們爽朗的笑聲和獨特的嵐山方言撲面而來。我們與漁民們親切交談,聽他們講述出海捕魚的驚險與收獲的喜悅,從他們質樸的話語中感受嵐山方言的獨特魅力。一位老漁民在講述自己年輕時出海遇到暴風雨的經歷時,那些生動的方言詞匯和獨特的表達方式,讓我們仿佛身臨其境。他口中的“海猛子”(指善于潛水捕魚的人)、“浪頭高得能吞了船”等表述,充滿了生活的氣息和地方特色。

在與20位當地群眾的結構化訪談中,我們深入了解了嵐山的歷史沿革、風俗習慣和傳統技藝。有位老人向我們詳細介紹了嵐山傳統的祭海儀式,從準備祭品到祭祀流程,每一個環節都伴隨著獨特的方言講解,讓我們深刻感受到方言與民俗文化之間千絲萬縷的聯系。這些訪談不僅為我們的方言調研提供了豐富的素材,更讓我們走進了嵐山人民的生活,感受到他們對家鄉文化的熱愛與傳承。

1月20日至26日,緊張而有趣的方言調查活動全面展開。團隊成員們兩兩一組,深入基層社區和鄉鎮。我們手持錄音設備,逐字逐句記錄著嵐山方言的語音系統和地方詞匯。在這個過程中,我們遇到了不少挑戰。有些村民起初對我們的調研心存疑慮,不太愿意配合。但我們并沒有氣餒,通過耐心地溝通,向他們解釋我們的目的是保護和傳承嵐山方言文化,最終贏得了他們的信任和支持。

在記錄過程中,那些獨特的發音和詞匯讓我們大開眼界。比如,嵐山方言中把“昨天”叫做“夜兒”,“蹲下”叫做“谷堆”。這些生動形象的方言詞匯,蘊含著嵐山人民獨特的思維方式和生活智慧。為了確保記錄的準確性,我們反復確認發音,向村民們請教詞匯的含義和用法。每一個準確記錄下來的詞匯,都像是我們在方言文化寶庫中找到的一顆璀璨明珠。

調研結束后,我們投入到緊張的資料整理和分析工作中。團隊成員們圍坐在一起,仔細比對、分類,將收集到的語音、詞匯和文化背景信息進行系統梳理。在這個過程中,大家各抒己見,對一些方言現象展開熱烈的討論。比如,對于某些詞匯的發音演變,我們結合歷史資料和當地的地理環境進行分析,試圖探尋其背后的原因。

在與嵐山區文旅局合作修訂《嵐山方言與民俗文化符號冊》時,我們充分發揮自己的專業知識,對資料進行進一步的篩選和整理。同時,我們還建立了結構化文化資料庫,將調研所得的數據、圖片、音頻等資料進行分類存儲,方便后續的研究和利用。這個過程雖然繁瑣,但想到這些資料將為嵐山方言文化的傳承和發展提供有力支持,我們便充滿了動力。

回顧這段社會實踐經歷,我收獲的不僅僅是關于嵐山方言的知識,更是成長與蛻變。在與團隊成員的合作中,我學會了傾聽與包容,明白了團隊的力量是無窮的。每一次討論、每一次分工協作,都讓我們的團隊更加緊密。在與當地群眾的交流中,我的溝通能力得到了鍛煉,也更加深刻地理解了方言文化對于一個地區的重要意義。

這次實踐也讓我意識到,方言是地域文化的“活化石”,承載著當地人民的歷史記憶和情感認同。然而,在普通話普及和城市化進程的影響下,方言的傳承面臨著嚴峻的挑戰。作為新時代的青年,我們有責任和義務為方言文化的傳承與發展貢獻自己的力量。

未來,我希望能有更多的人關注方言文化,加入到保護和傳承方言的隊伍中來。讓我們一起用鄉音講述家鄉故事,讓方言在新時代綻放出更加絢爛的光彩。

- 掃一掃 分享悅讀