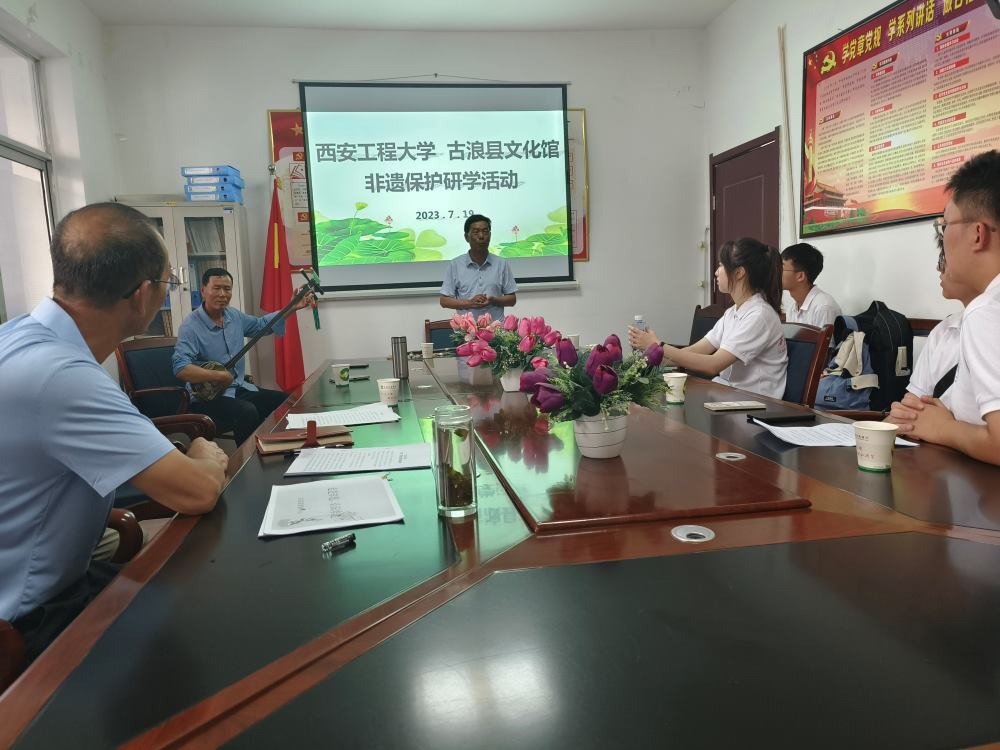

走訪調查古浪非遺文化,了解背后的傳承故事,感受古浪非遺魅力。7月19日下午2點,古浪縣文化館與實踐團開展了一場非遺保護研學活動。古浪文化館館長張興慧;古浪老調傳承人陳萬喜、俞存元;古浪童謠傳承人鐘長海參加座談交流。

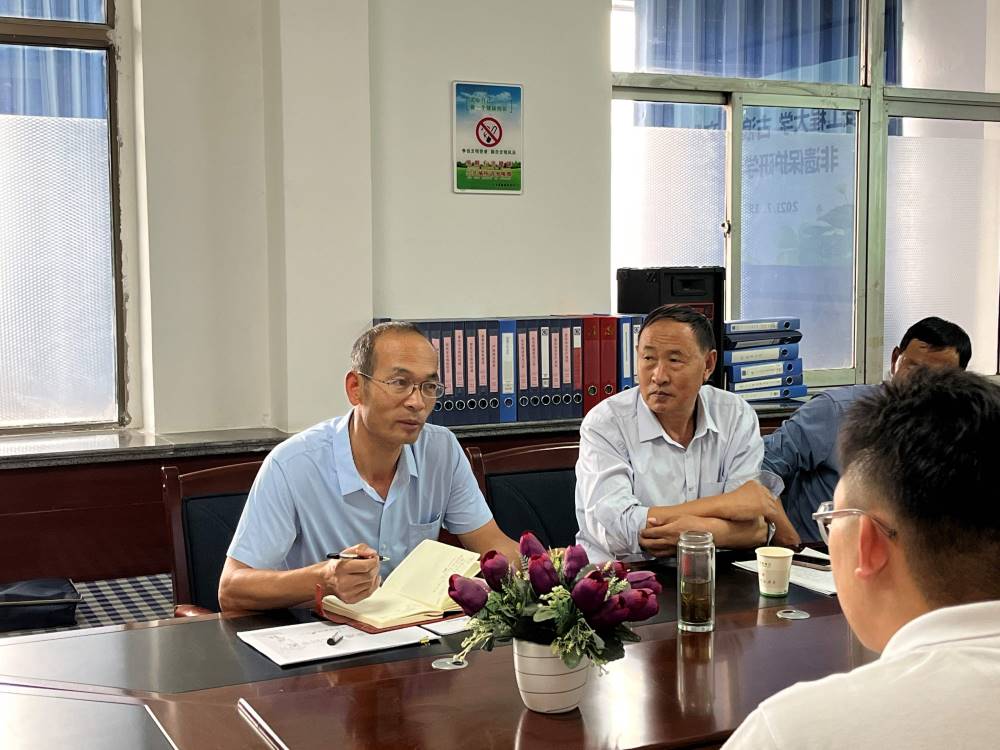

座談會上,張館長首先對實踐團表達了熱烈歡迎,并為實踐團成員送上了古浪老調、古浪童謠的相關書籍和影視資料以及古浪縣文化館“非遺”保護貫徹落實情況相關調研材料。

會上,張館長向實踐團成員介紹了古浪縣的歷史沿革和當地非物質文化遺產的保護與傳承情況。

從張館長的介紹中得知:古浪縣如今有5項省級代表性非遺名錄,17項市級代表性非遺名錄,90項縣級代表性非遺名錄。古浪縣文化館以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨中央國務院和省市關于中華優秀文化傳承發展要求,本著“保護為主,搶救第一,合理利用,傳承發展”的工作方針,堅持“政府主導,社會參與,統籌規劃,分步實施”的保護原則,認真組織開展了非物質文化遺產傳承保護工作,進一步提升“非遺”系統性保護水平并取得了一定成績。

研學活動現場,實踐團成員還有幸與古浪老調、古浪童謠傳承人面對面交流,深入了解這兩種極具地方特色的非遺產物。

古浪老調是當地民間流傳廣遠的一種小型歌曲。這種曲子,不僅以它最小的身軀,最大的情懷,最久遠的歷史和最擴展的方式,為人們播撒著歡樂,還同當地民眾締造出永恒的千年情結。故而有些地方稱之為“老調”或“老曲兒”,其實都是河隴古老曲子與明清南北俗曲的一脈傳承,“古浪老調”便是甘肅民間曲子歌腔中的重要一支。

古浪童謠是古浪群眾集體創作、流傳的產物。流傳的方式常常是口耳相傳。在流傳過程中,一方面,部分內容會發生變異;另一方面,又會在內容上,為便于記憶和念誦而有所變化。但其在藝術形式上往往形成相對的穩定性,這也是古浪童謠具有鮮明的民族特色、地域色彩和特殊而較為固定的藝術形式的原因。

古浪童謠是古浪群眾集體創作、流傳的產物。流傳的方式常常是口耳相傳。在流傳過程中,一方面,部分內容會發生變異;另一方面,又會在內容上,為便于記憶和念誦而有所變化。但其在藝術形式上往往形成相對的穩定性,這也是古浪童謠具有鮮明的民族特色、地域色彩和特殊而較為固定的藝術形式的原因。

了解完地方特色民俗文化后,張館長表示:在今后的非遺傳承保護工作中,文化館也將進一步增強文化自覺和文化自信,弘揚中華優秀傳統文化,積極營造非遺傳承保護的良好社會氛圍,推動形成全社會傳承發展中華優秀傳統文化的生動局面。

研學活動的最后,古浪老調傳承人鐘長海、俞存元為實踐團成員現場演繹了古浪老調的開場曲,大家無不被兩位傳承人精湛的演奏技巧以及鏗鏘有力的唱腔所震撼。

歲月如梭,時間不止。中華文化的傳承歷經千年而不衰,撥開歷史的云霧,才能品鑒到文化遺產的醉人韻味。非遺傳承者,他們不為外界所動,潛心耕耘,不斷創新,在衰落遺失的邊緣堅守,用心、用情、用力做好非遺的傳承與保護,讓非遺文化賡續血脈,永葆活力。

整個研學活動,實踐團成員都普遍認為:中華文化底蘊深厚,新時代青年應當堅守文化傳承使命,自覺踐行國家的文化強國戰略,要發揮專業所能,助力非遺傳承保護,努力讓優秀文化在我們的手上綻放出絢爛之花。